○徳島県職員の勤務発明等に関する規則

昭和四十一年四月一日

徳島県規則第二十三号

徳島県職員の勤務発明等に関する規則を次のように定める。

徳島県職員の勤務発明等に関する規則

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、徳島県職員(以下「職員」という。)がした発明等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において「勤務発明」とは、職員がその勤務に関連してした発明をいう。

2 この規則において「職務発明」とは、勤務発明であつて、その内容が当該発明をした職員の所属する機関の所掌する業務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至つた行為が当該職員の現在又は過去の職務に属する場合のものをいう。

3 この規則において「発明者」とは、勤務発明をした職員をいう。

(権利の所属)

第三条 県は、職務発明について、この規則の定めるところにより、特許を受ける権利又は特許権を承継することができる。

一 発明をするに至つた経過を詳細に記載した書類

二 発明の内容を詳細に記載した書類

(職務発明の認定及び権利の承継の決定)

第五条 知事は、前条第一項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る発明が職務発明であるかどうかについて認定し、職務発明であると認定したときは、当該発明について特許を受ける権利を県が承継するかどうかについて決定するものとする。

2 知事は、前項の規定により、職務発明であると認定した発明について、発明者が第八条第一項ただし書の規定により特許の出願を行なつてすでに特許権を取得しているときは、当該特許権を県が承継するかどうかについて決定するものとする。

2 発明者は、前項ただし書の規定により特許の出願を行なつたときは、直ちに、当該特許の出願に関する書類の写し一部を添えて、その旨を所属長に経由して、知事に届け出なければならない。

(第三者に対する権利譲渡等の制限)

第九条 職員は、知事が第五条の規定により職務発明でないと認定し、又は特許を受ける権利若しくは特許権を承継しないと決定した後でなければ、特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者のために専用実施権を設定してはならない。

2 県は、前項の規定により特許を受ける権利又は特許権を取得した場合において、発明者がすでに特許の出願の手続を終つているときは、当該特許の出願に要した費用を支払うものとする。

(補償金の支払)

第十一条 県は、前条第一項の規定により特許権を取得したときは、発明者に対して、二万円を超えない範囲内において、補償金を支払うものとする。

(平一七規則四四・一部改正)

区分 | 率 |

百万円以下の金額 | 百分の五十 |

百万円を超える金額 | 百分の二十五 |

2 知事は、前項の規定により補償金の額を定めることが適当でないと認めるときは、別に補償金の額を定める。

(昭五二規則三二・全改、平一七規則四四・平一八規則七九・一部改正)

2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。

(勤務発明審査会)

第十六条 次に掲げる事項を審議するため、勤務発明審査会(以下「審査会」という。)を置く。

四 その他知事が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第十七条 審査会は、会長、副会長及び委員十五人以内で組織する。

(会長及び副会長)

第十八条 会長は、副知事(副知事が複数置かれる場合にあつては、知事が指定する副知事)をもつて充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、企画総務部長をもつて充てる。

4 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平一三規則三八・平一九規則五〇・平二四規則三四・令元規則一六・令元規則二六・令六規則三九・一部改正)

(委員)

第十九条 委員は、生活環境部長、保健福祉部長、経済産業部長、農林水産部長、県土整備部長並びに企画総務部人事課長、財政課長及び管財課長をもつて充てるほか、必要に応じ、知事の事務部局に勤務する一般職に属する職員のうちから、知事が指名する。

(昭四六規則八五・全改、昭四七規則九〇・昭四八規則二九・昭五一規則三七・昭五七規則三〇・平七規則四五・平一三規則三八・平二七規則三四・令二規則五五・令六規則三九・一部改正)

(議事の手続)

第二十条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 緊急を要する事項については、委員に持回り回議し、審査会の審議に代えることができる。

(平二五規則三三・一部改正)

(関係職員の出席)

第二十一条 審査会は、その審議のため必要があると認めるときは、関係職員に対し、その出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

2 関係職員は、会長の許可を受けて、審査会に出席し、意見を述べることができる。

(審査会の庶務)

第二十二条 審査会の庶務は、企画総務部人事課において処理する。

(平一三規則三八・平二四規則三四・令六規則三九・一部改正)

2 知事は、前項の規定による異議の申立てを受けたときは、当該異議に対する決定を行ない、その結果を申立人に通知するものとする。

(秘密の保持)

第二十四条 発明者及び審査会の関係者は、勤務発明の内容その他発明者及び県の利害に関係ある事項について、必要な期間中、その秘密を守らなければならない。

(昭五六規則三九・平一七規則四四・一部改正)

(補則)

第二十六条 この規則の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年規則第三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第四条の規定による改正後の徳島県小鳴門橋通行料金徴収条例施行規則、第六条の規定による改正後の徳島県職員の勤務発明等に関する規則及び第十一条の規定による改正後の公害紛争処理法施行細則の様式に相当する第四条の規定による改正前の徳島県小鳴門橋通行料金徴収条例施行規則、第六条の規定による改正前の徳島県職員の勤務発明等に関する規則及び第十一条の規定による改正前の公害紛争処理法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(昭和四七年規則第九〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年規則第二九号)抄

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附則(昭和五一年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県職員の勤務発明等に関する規則第十二条(徳島県職員の勤務発明等に関する規則第二十五条において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日以後に徳島県職員の勤務発明等に関する規則第五条又は第六条(これらの規定を第二十五条において準用する場合を含む。)の規定により権利の承継の決定を行う特許権等に係る補償金の支払について適用し、同日前に当該承継の決定を行つた特許権等に係る補償金の支払については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年規則第三〇号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成七年規則第四五号)抄

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成一三年規則第三八号)抄

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一七年規則第四四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一八年規則第七九号)

1 この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

2 改正後の第十二条第一項(特許を受ける権利に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日以後に県が得た収入から適用し、同日前に県が得た収入については、なお従前の例による。

附則(平成一九年規則第五〇号)

この規則は、平成十九年五月十八日から施行する。

附則(平成二四年規則第三四号)抄

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年規則第三三号)抄

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二七年規則第三四号)

この規則は、平成二十七年五月一日から施行する。

附則(令和元年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和二年規則第五五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(令和六年規則第三九号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

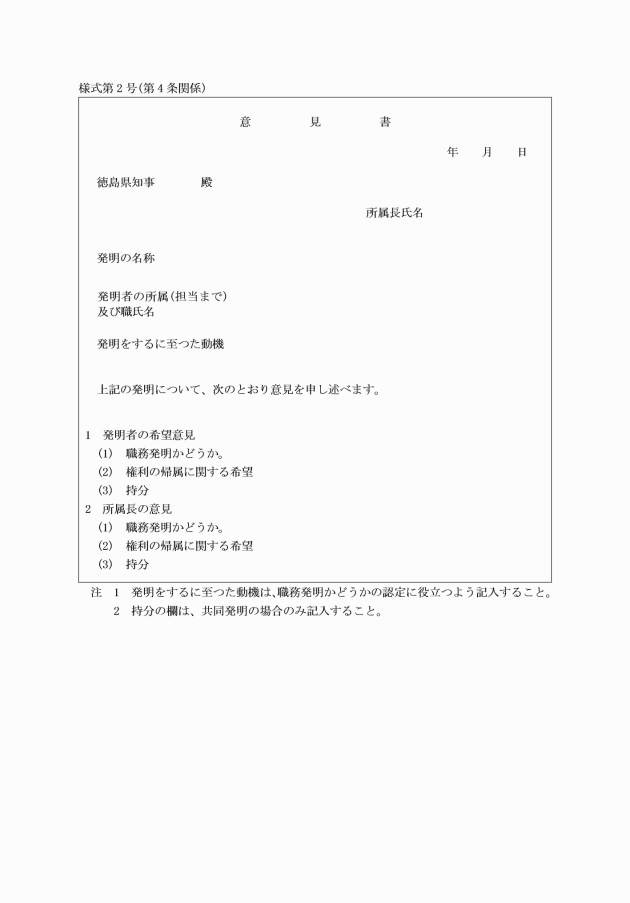

(令3規則21・令6規則39・一部改正)

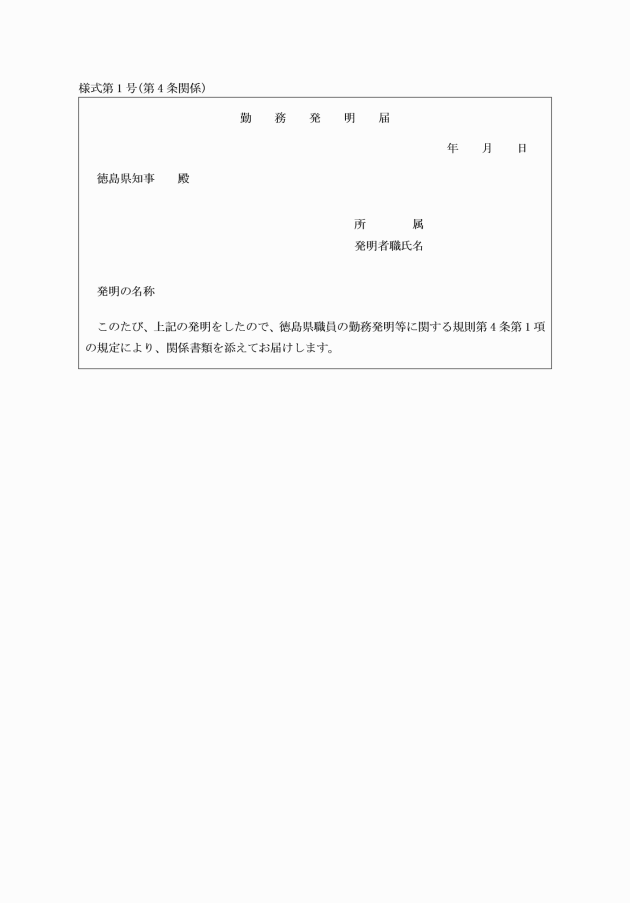

(昭47規則33・令6規則39・一部改正)